Association de la guerre électronique de l’armée de terre

Le contexte géopolitique à la veille de la Guerre (suite)

22 juillet 2013.

Le ministre plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie remet, le 23 juillet dans la soirée, l’ultimatum au gouvernement serbe qui a quarante-huit heures pour donner sa réponse. Cette date et ce moment de la journée ont été choisis afin qu’ils coïncident avec le départ du président Poincaré en visite officielle à Saint-Pétersbourg pour éviter toute concertation immédiate entre la France et la Russie. La connaissance des termes de l’ultimatum provoque l’indignation dans le monde entier. La démarche allemande via ses ambassadeurs niant toute influence dans la rédaction de l’ultimatum ne trompe personne. A Saint-Pétersbourg, on est indigné et on déclare publiquement que la Russie n’abandonnera pas la Serbie. Alors que le président Poincaré rentre en France sur le cuirassé France à toute vapeur, l’Allemagne intervient diplomatiquement le 24 juillet auprès de la Russie, de l’Angleterre et de la France. Le message délivré par l’ambassadeur à Paris, le baron Von SCHOEN, est sans détour : le gouvernement allemand considère le conflit comme devant être réglé exclusivement entre Vienne et Belgrade et que toute intervention d’une autre puissance aurait des conséquences incalculables. Londres et Paris conseillent la modération à la Serbie et l’acceptation du « possible ». C’est ce à quoi le gouvernement de Belgrade se résout après avoir décrété la mobilisation et pris les précautions qui s’imposent vis-à-vis des institutions nationales. Les exigences austro-hongroises sont acceptées à l’exception de celle relative à la participation de fonctionnaires autrichiens dans le déroulement de l’enquête judiciaire.

Le 25 soir, au vu de la réponse serbe et de ses mesures de mobilisation, l’Autriche mobilise à son tour les huit corps d’armée face à la Serbie.

Le même jour, l’Angleterre propose à l’Allemagne une médiation quadripartite avec la France et l’Italie en cas de tension entre l’Autriche-Hongrie et la Russie. Le 26, elle suggère une conférence des ambassadeurs à Londres. Le 27, elle demande à l’Allemagne d’intervenir auprès de son alliée. Tout cela reste sans effet.

La démarche russe n’obtient pas plus de succès. L’Allemagne demande à la Russie de demeurer simple spectatrice du conflit austro-serbe si elle ne veut pas engager l’Europe dans la plus horrible des guerres et souligne que des mesure militaires russes qui seraient considérées comme menaçantes pour l’Autriche compromettraient son rôle de médiateur.

Le 28, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie en ces termes : "Le Gouvernement Royal de Serbie n’ayant pas répondu d’une manière satisfaisante à la note qui lui avait été remise par le Ministre d’Autriche-Hongrie à Belgrade à la date du 23 juillet 1914, le Gouvernement Impérial et Royal se trouve dans la nécessité de pourvoir lui-même à la sauvegarde de ses droits et intérêts et de recourir à cet effet à la force des armes. L’Autriche-Hongrie se considère donc de ce moment en état de guerre avec la Serbie" signé le Ministre des Affaires Etrangères d’Autriche-Hongrie, Comte BERCHTOLD.

Le 28, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie en ces termes : "Le Gouvernement Royal de Serbie n’ayant pas répondu d’une manière satisfaisante à la note qui lui avait été remise par le Ministre d’Autriche-Hongrie à Belgrade à la date du 23 juillet 1914, le Gouvernement Impérial et Royal se trouve dans la nécessité de pourvoir lui-même à la sauvegarde de ses droits et intérêts et de recourir à cet effet à la force des armes. L’Autriche-Hongrie se considère donc de ce moment en état de guerre avec la Serbie" signé le Ministre des Affaires Etrangères d’Autriche-Hongrie, Comte BERCHTOLD.

Le 29, Belgrade est bombardée depuis le Danube par des canonnières fluviales autrichiennes.

Le 29 marque aussi le retour à Paris du président Poincaré. Il est accueilli par une ovation populaire. Dès sa descente du train, il est mis au courant des mesures russes de mobilisation partielle des treize corps d’armée face à l’Autriche-Hongrie. Devant la foule en délire, il a ces mots : « Tout cela ne peut plus s’arranger ».

Durant cette agitation politico-diplomatique, le grand état-major allemand, sous la houlette de Von Moltke, a préparé deux documents qui ne laissent aucun doute sur la suite des évènements :

- Un projet d’ultimatum à la Belgique élaboré sur la base de renseignements selon lesquels les forces françaises projettent une attaque sur l’Allemagne en passant par la Belgique. En conséquence les forces allemandes pénètreront en Belgique pour anticiper cette attaque, mettant ainsi le gouvernement belge devant ses responsabilités quant à son attitude, soit amicale, soit hostile, vis-à-vis de l’Allemagne.

- Un mémoire exposant qu’un affrontement entre l’Autriche et la Russie est inéluctable suite à la mobilisation des forces russes. L’Allemagne doit donc envisager de se battre sur deux fronts et, afin de ne pas être devancée par les mesures de montée en puissance des armées françaises et russes, connaître au plus tôt la détermination de la France et de la Russie sur leur intention d’aller jusqu’à faire la guerre à l’Allemagne.

Le projet d’ultimatum est approuvé et adressé à l’ambassadeur d’Allemagne à Bruxelles pour être remis au gouvernement belge en temps opportun.

Londres tente d’ultimes démarches pour sauver la paix auprès de Berlin et de Saint-Pétersbourg, mais en vain. Le 30, la Russie décrète la mobilisation générale qui entraîne de facto la réaction de l’Allemagne sous la forme d’un ultimatum demandant à la Russie de renoncer à toutes mesures menaçantes à son égard et à celui de l’Autriche-Hongrie, avec réponse pour le lendemain.

Le 31, le Kaiser signe le décret sur « l’état de danger de guerre », prémisse de la mobilisation générale à venir. Dans le prolongement du mémoire de Moltke, le chancelier Berthmann-Hollweg sollicite son ambassadeur à Paris pour savoir si la France resterait neutre dans un conflit russo-allemand. En cas de réponse positive, la France devrait remettre à titre de garantie les places fortes de Toul et de Verdun ; Viviani, président du conseil de lui répondre que « la France n’est pas en conflit avec l’Allemagne et qu’elle fera ce que ses intérêts lui commanderont ».

En fin de journée, la Russie n’a toujours pas donné de réponse à l’ultimatum allemand. Réaction du Kaiser « Nous relevons le défi ».

Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie et décrète la mobilisation générale pour le lendemain.

Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie et décrète la mobilisation générale pour le lendemain.

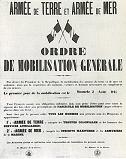

La France fait de même et prescrit en outre à ses troupes de se maintenir à dix kilomètres en deçà de la frontière, au grand dam de Joffre, désigné commandant en chef des armées françaises.

La France fait de même et prescrit en outre à ses troupes de se maintenir à dix kilomètres en deçà de la frontière, au grand dam de Joffre, désigné commandant en chef des armées françaises.

Cette mesure de retrait vise Londres qui semble demeurer dans une attitude prudente.

Il faut toute l’énergie de l’ambassadeur de France pour « provoquer » solennellement le gouvernement anglais : « Alors la flotte allemande peut s’introduire dans la Manche et venir attaquer nos côtes sans défense ? (…) Le peuple français va dire à l’Anglais : vous nous avez trahi ! »

Dans la soirée, le Kaiser reçoit un télégramme du roi Georges V, son cousin, qui explique que l’Angleterre ne garantirait la neutralité française qu’au cas où Berlin demeurerait neutre à l’égard de la Russie et de la France. Réaction de l’Empereur à Moltke : « Maintenant, vous pouvez agir à votre guise. Marchez sur Luxembourg ».

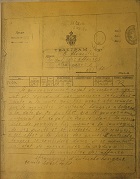

Mais si l’Allemagne a eu cette ligne de conduite depuis l’ultimatum de l’Autriche-Hongrie à la Serbie, notamment envers la France, ce n’est pas sans remontée d’informations de la part de sa représentation diplomatique à Paris comme le révèlent plusieurs radiogrammes interceptés et déchiffrés entre le 26 juillet et le 2 août 1914. Aussi bien l’attaché militaire, le Major Von Klüber, que l’attaché naval, le capitaine de frégate Baron Von Bibra ont adressé à l’état-major de Berlin des informations ayant trait à la préparation militaire en vue de la guerre et à la situation générale intérieure. Ces messages étaient contresignés par l’ambassadeur, le Baron Von Schoen.

Ainsi peut-on lire, en quelques extraits :

- 26 juillet : A Paris, pas d’agitation bruyante. La presse, manifestement inspirée, se montre relativement mesurée (Klüber).

- 27 juillet : Pas reçu de nouvelles relatives aux préparatifs de guerre. Dans les casernes ici, paix profonde (Klüber).

- 28 juillet : Quais des gares débarrassés ; moyens de transport préparés. A Paris on n’a pas encore convoqué les réservistes. L’inquiétude augmente. (Klüber).

- 28 juillet : Propos tenus par le lieutenant-colonel Dupont à l’attaché militaire espagnol sur les préparatifs de guerre de l’Allemagne et l’inertie de la Russie. Dans les casernes de Paris tout est calme, sans ostentation (Klüber).

- 28 juillet : La flotte est demeurée à Toulon. Les exercices de tirs et le voyage vers le Nord ont été remis (Bibra).

- 29 juillet : L’inquiétude ici n’a pas augmenté. On a bien plutôt l’impression que, par la nature des mesures prises, on est arrivé à une conclusion certaine. Propos tenus par le lieutenant-colonel Dupont à l’attaché militaire autrichien touchant le degré de préparation douteux où se trouve l’aide que doit fournir l’Angleterre (Klüber).

- 29 juillet : La flotte de Toulon a pris livraison de ses munitions de guerre (Bibra).

- 30 juillet : Entre Avricourt (sud-ouest de Sarrebourg, poste frontière entre la France et l’Allemagne) et Paris, d’après le capitaine Janesch, l’opinion publique nullement excitée. Impression de paix. Renseignements sur les préparatifs militaires le long de la ligne (Klüber).

- 30 juillet : Il semble que les mesures militaires sont arrivées à leur conclusion et qu’elles n’augmenteront pas. La protection locale des ouvrages d’art est particulièrement forte à Paris, probablement par crainte de sabotages (Klüber).

- 30 juillet : l’or est rare, l’inquiétude augmente de nouveau (Klüber).

- 30 juillet : L’attaché militaire italien a vu, à la gare de Lyon, des trains vides prêts pour le transport des troupes (Klüber).

- 30 juillet : Des navires de réserve sont armés en toute hâte. Des officiers de la marine française sont détachés à la flotte anglaise et vice-versa (Bibra).

- 31 juillet : Pas de troupes envoyées à la frontière (Klüber).

- 1er août : Ici toujours calme absolu. On ne remarque pas de préparatifs militaires comme hier matin (Klüber).

- 1er août : Les femmes d’officiers partent de la région frontalière. Réservistes de Paris pas encore convoqués (Klüber).

- 2 août : Sur la ligne Cologne-Paris, seul le tunnel le plus oriental entre Nasprouf et Dolhain a été préparé en vue d’une destruction. Liste des navires prêts à prendre la mer à Brest et à Cherbourg. Mobilisation générale (Bibra).

Durant toute la guerre, le service d’écoutes et la section du chiffre rattachée au cabinet du ministre de la guerre traiteront plus de 27 000 radiogrammes politico-diplomatiques, politico-militaires ou économiques.

Le 2 août, les opérations allemandes débutent avec le passage de la frontière luxembourgeoise. Ce même jour, le ministre plénipotentiaire d’Allemagne à Bruxelles remet au ministre des affaires étrangères belge l’ultimatum à la Belgique exigeant le libre passage des troupes impériales. L’ultimatum est rejeté dans la nuit avec indignation par le Roi Albert.

La France ne cesse de signaler à Londres des violations de frontières par les troupes allemandes. L’Angleterre continue de ne promettre que son aide diplomatique.

Le 3 août, les mécanismes des alliances se mettent en route. Sous le prétexte mensonger, voire ridicule, d’un bombardement de Karlsruhe et Nuremberg par des avions français, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Elle fait de même à la Belgique, suite à son rejet d’ultimatum. Le 4 août, l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne, le 5 l’Autriche-Hongrie à la Russie, le Monténégro à l’Autriche-Hongrie, le 6 la Serbie à l’Allemagne, le 11 le Monténégro à l’Allemagne, la France à l’Autriche-Hongrie, le 13 l’Angleterre à l’Autriche-Hongrie, le 23 août le Japon à l’Allemagne, le 25 l’Autriche-Hongrie au Japon. Seule l’Italie reste dans l’expectative et la neutralité en ce début du mois d’août 1914.

Le sort en est jeté. Les armes vont parler, cela durant quatre longues années.

Mais en ce début de conflit tout le monde pense que la guerre sera courte, ce qui faillit être vrai. Nous verrons dans les prochaines semaines, comment les écoutes ont directement contribué à changer le cours de l’histoire de cette guerre.

Lire la suite à compter du 3 août prochain.

J-M D

Références bibliographiques relatives à l’article : Le contexte géopolitique à la veille de la guerre

- La première guerre mondiale du Général J.E. VALLUY avec la collaboration de Pierre DUFOURCQ – Larousse 1968

- JOFFRE de Arthur CONTE – Club France Loisirs avec l’autorisation des éditions Olivier Orban 1991

- La guerre racontée par nos généraux du maréchal FAYOLLE et du général DUBAIL – Librairie Schwartz 1921

- Le service de renseignement 1871-1944 de Henri NAVARRE – Plon 1978

- Fonds d’archives du service historique de la défense SHD/Terre/ 5 N 329 ;

- Avis de mobilisation allemand en 1914 : Bundesarchiv, Bild 183-87802-0004 / CC-BY-SA