Association de la guerre électronique de l’armée de terre

Dossier spécial : le 44°Régiment de Transmissions

22 février 2014.

« LES VEILLEURS DE L’IMPREVU »

Introduction

Le 44e Régiment de transmissions est un régiment atypique tant dans ses missions, que dans son organisation et son fonctionnement. Spécialisé dans la recherche et l’exploitation du renseignement d’origine électromagnétique (ROEM), il est rattaché organiquement à la brigade de renseignement depuis 1993, année de création de cette grande unité. Il dépend, pour emploi, du chef d’état-major des armées et, par délégation, reçoit l’essentiel de ses missions de la Direction du renseignement militaire (DRM).

Son histoire

Le régiment trouve ses origines dans le service des écoutes créé dès le début de la première guerre mondiale. En effet, l’usage de la télégraphie sans fil (TSF) par les armées allemandes ont conduit le service de renseignement français à recourir à cette source d’informations, nouvelle pour l’époque.

Le service des écoutes s’est particulièrement illustré, en 1914, au cours de la bataille de Marne en permettant au Grand Quartier Général du général JOFFRE de connaître les intentions, les mouvements et les difficultés logistiques des armées allemandes, évitant ainsi toute surprise stratégique et appuyant efficacement la conduite tactique de la bataille. Durant toute la guerre, le service des écoutes a permis de suivre les vicissitudes des armées du Kaiser aussi bien en interceptant les radiotélégrammes qu’en localisant les émetteurs ennemis.

Il est à l’origine en juin 1918, du « télégramme de la victoire » en localisant le réseau et en interceptant le message, qui fut décrypté par le service du chiffre, indiquant ainsi la zone du front, entre Montdidier et Compiègne, où les Allemands allaient produire leur effort. Fort de ce renseignement, le GQG prit les dispositions pour contrer cette attaque, ce qui entraîna dans les semaines suivantes la retraite des armées allemandes et la fin de la guerre quelques mois plus tard.

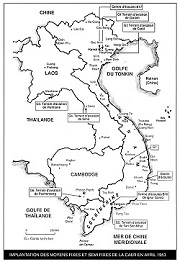

La filiation directe du régiment remonte à la guerre d’Indochine. Après la seconde guerre mondiale, le conflit indochinois oppose la France au mouvement indépendantiste vietnamien de Ho Chi Minh favorisé par les Japonais durant leur occupation de la péninsule de 1940 à 1945 et soutenu par la Chine de Tchang Kaï-Chek. Les écoutes des réseaux chinois et viêt-minh sont une source d’informations importante pour le commandement du corps expéditionnaire et pour le Haut-Commissariat. En 1948, la compagnie autonome d’écoute et de radiogoniométrie (CAER) s’installe à Saigon et à Hanoï avec ses centres d’écoutes et une chaîne semi-fixe composée de 8 radiogoniomètres est déployée sur la péninsule. Cette chaîne est renforcée de 2 sections de radiogoniomètres mobiles à 6 postes chacune.

La compagnie est rattachée pour emploi à la direction régionale du groupement de contrôle radioélectrique en extrême orient (DRGCR EO). L’ensemble est soutenu en matière de chiffre et de décryptement par le service technique de recherche (STR). Le GCR et le STR sont des entités du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE devenu aujourd’hui DGSE). En 1950, la CAER contribue à la localisation et à l’évaluation des forces viêt-minh lors des opérations d’évacuation de Cao Bang et, en particulier, de Lang Son par la route coloniale n°4 (RC 4).

Elle s’illustrera par l’interception des réseaux des forces viêt-minh (notamment les réseaux logistiques) qui sont en charge de l’attaque du camp retranché de Diên Biên Phu entre 1953 et 1954.

L’efficacité de son travail lui vaudra une citation à l’ordre de la division avec attribution de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures avec étoile d’argent.

A la fin de la guerre d’Indochine, la plupart des personnels de la CAER rejoignent les forces françaises en Allemagne au sein du 42e Régiment de transmissions (RT).

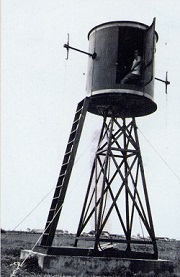

Mais après l’Indochine, c’est l’Algérie qui voit débarquer les personnels de l’ex-CAER. De 1956 à 1962, la 708e compagnie d’écoutes et de radiogoniométrie, qui prendra l’appellation de 708e compagnie de transmissions suite à une réorganisation, intercepte, à partir d’un centre principal à Alger, de 5 centres secondaires et des détachements sur les barrages frontaliers, et localise, avec 3 radiogoniomètres fixes et une section mobile, les communications du FLN tant en Algérie qu’en Tunisie ou au Maroc.

Au retour d’Algérie, les personnels retrouve le 42e RT et « la guerre froide ». Suite à différentes réorganisations, le 1er novembre 1967 est créé le 708e bataillon de guerre électronique dont l’équipement des compagnies permet de traiter l’ensemble du spectre électromagnétique (HF, VHF, faisceaux hertziens, radars).

En complément, une chaîne de radiogoniométrie fixe est déployée pour l’essentiel en République Fédérale Allemande (RFA). Leurs cibles, les unités soviétiques du Groupe de Forces Soviétique en Allemagne et ses alliés est-allemands et tchécoslovaques. En 1969, les moyens d’interception sont installés dans des centres frontaliers face à la Tchécoslovaquie (centre d’écoute Tulipe) et en 1979 face à République Démocratique Allemande (centre d’écoute Jacinthe).

Le 708e bataillon de guerre électronique donne naissance au 44e Régiment de transmissions en 1971 qui devient élément organique de la 1ère armée. Le 1er avril 1986 ; il se scinde en deux pour donner naissance à un autre régiment de guerre électronique qui prend l’appellation de 54e RT.

Le régiment quitte LANDAU en Allemagne pour rejoindre MUTZIG en Alsace en 1994

Le régiment aujourd’hui

Le « 44 » appartient à la brigade de renseignement depuis le 1er septembre 1993 aux côtés de son régiment frère le 54e RT, du 2e Régiment de hussards (2e RH) spécialisé dans le renseignement d’origine humaine (recherche blindée profonde et recueil d’informations), du 61e Régiment d’artillerie en charge du renseignement d’origine image (à partir de drones ou d’imagerie satellite) et du 28e Groupe géographique compétent dans l’appui géographique (création ou mise à jour de cartes générales ou thématiques, numériques ou sur supports papier).

A l’occasion de son rapatriement d’Allemagne, le régiment a mis à profit l’expérimentation d’un centre de guerre électronique à LANDAU pour obtenir qu’un centre similaire, mais adapté à ses besoins du moment avec une perspective d’évolutions, soit construit à MUTZIG pour poursuivre ses missions.

Ce centre de guerre électronique (CGE), de conception moderne, est un ouvrage enterré sur la colline dominant la ville. Il a été inauguré en 1995. Ce centre constitue la composante fixe du régiment. Ultra protégé, il est armé 24 heures sur 24 et 365 jours par an à partir du personnel de cinq compagnies dont chacune a des missions spécifiques.

En cas de projection, ces compagnies renforcent une sixième compagnie qui fournit le noyau de la composante mobile du régiment.

Le CGE reçoit l’essentiel de ses missions de la Direction du renseignement militaire. Il a vocation à suivre des cibles d’intérêt stratégique dans le cadre de la posture permanente de sûreté au profit de la fonction « connaissance et anticipation ».

Par ailleurs, afin de répondre spécifiquement aux besoins de l’armée de terre, l’ouvrage abrite le centre d’analyse du signal d’intérêt terre (CASIT) en charge de recueillir, d’analyser et de mettre en forme les signaux de référence qui seront téléchargés dans les bibliothèques de signaux des différents systèmes capteurs électromagnétiques mis en œuvre par l’armée de terre. Les missions de ce centre sont pilotées par le commandement des forces terrestres (CFT) en coopération avec la DRM.

Outre la compagnie en charge de la sécurité physique, incendie, technique et électrique du CGE, les quatre autres compagnies qui arment le centre sont composées essentiellement de cadres tant la spécificité de leurs missions impose une technicité à haute valeur ajoutée.

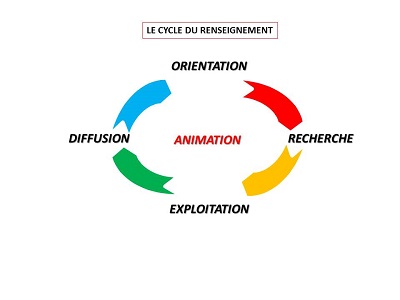

En effet, l’homme garde une position centrale dans le processus d’élaboration du renseignement d’origine électromagnétique, processus qui se décline en quatre temps : orientations (à partir des missions fixées par le DRM ou le CFT), recherche (ou recueil), exploitation, diffusion.

Le bureau des opérations du régiment traduit les orientations en ordres d’interception. C’est le premier temps du processus mis en œuvre au régiment. Une fois ces ordres diffusés, chacune des compagnies prend en charge la part qui lui revient.

Le bureau des opérations du régiment traduit les orientations en ordres d’interception. C’est le premier temps du processus mis en œuvre au régiment. Une fois ces ordres diffusés, chacune des compagnies prend en charge la part qui lui revient.

Le personnel chargé des interceptions et des localisations, dont la formation technique dure près de six mois à l’école des transmissions, surveille les réseaux radioélectriques ciblés afin d’en assurer le suivi et de détecter toute activité pouvant avoir valeur d’indice d’anomalie. Ces spécialistes de l’écoute sont capables de discerner le moindre signal utile, et d’aucuns de les surnommer « les oreilles d’or de la guerre électronique ».

En parallèle de ces interceptions « classiques », une autre catégorie de personnel s’attèle également à des interceptions plus spécifiques.

Spécialisé dans la détection et l’analyse du signal électromagnétique, ce personnel traque les signaux particuliers d’origine technique afin de les traiter en vue d’accéder aux informations intelligibles. Leur formation scientifique et technique est d’un niveau élevé et dure près de sept mois à l’école des transmissions avec le concours d’ingénieurs de la direction générale de l’armement – Maîtrise de l’information (ex Centre électronique de l’armement –CELAR à Bruz près de Rennes).

En parallèle de ces interceptions « classiques », une autre catégorie de personnel s’attèle également à des interceptions plus spécifiques.

Spécialisé dans la détection et l’analyse du signal électromagnétique, ce personnel traque les signaux particuliers d’origine technique afin de les traiter en vue d’accéder aux informations intelligibles. Leur formation scientifique et technique est d’un niveau élevé et dure près de sept mois à l’école des transmissions avec le concours d’ingénieurs de la direction générale de l’armement – Maîtrise de l’information (ex Centre électronique de l’armement –CELAR à Bruz près de Rennes).

Autre catégorie de personnel intervenant dans le processus de recueil, les linguistes. Formés pendant deux, voire trois années, au Centre de formation interarmées au renseignement (CFIAR), ils interceptent les réseaux radiophoniques ciblés et assurent en direct leur traduction. Ils interviennent également, a posteriori, sur des enregistrements de conversations ou sur des écrits issus des interceptions techniques rendues intelligibles.

Autre catégorie de personnel intervenant dans le processus de recueil, les linguistes. Formés pendant deux, voire trois années, au Centre de formation interarmées au renseignement (CFIAR), ils interceptent les réseaux radiophoniques ciblés et assurent en direct leur traduction. Ils interviennent également, a posteriori, sur des enregistrements de conversations ou sur des écrits issus des interceptions techniques rendues intelligibles.

Ces trois types de personnel sont à la base du deuxième temps du processus d’élaboration du renseignement : la recherche (ou le recueil).

Afin de permettre un décorticage très fin de tous les éléments interceptés, l’ensemble incrémente les bases de données du centre où les spécialistes de l’analyse vont puiser pour disséquer, rapprocher, recouper les informations en vue de leur exploitation à fins de renseignement. C’est le troisième temps du processus. Là encore, la formation de ce personnel est longue ; elle dure près de sept mois au CFIAR. Certains de ces spécialistes suivent un module de formation complémentaire dans le décodage afin de percer les techniques de protection utilisées par certaines cibles dans la transmission de leurs informations.

Afin d’assurer la diffusion du renseignement ainsi élaboré (quatrième temps du processus), le centre dispose des moyens de télécommunications adaptés et protégés pour adresser sa production aux autorités compétentes.

Prolongement du niveau stratégique, le niveau opératif nécessite la projection de moyens adéquats sur les théâtres d’opérations. C’est la mission de la compagnie en charge de la composante mobile.

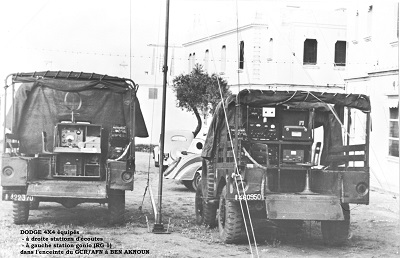

Regroupant essentiellement du personnel spécialisé en interception et localisation (cadres et militaires du rang), et dans une moindre mesure en analyse du signal, cette unité dispose de moyens légers en coffrets rapidement projetables avec le renfort approprié en personnel des compagnies armant le CGE.

En complément, la compagnie dite « mobile » peut déployer un système complet d’interception et de localisation à base de radiogoniomètres monté sur véhicules auquel est associé un ensemble de traitement et d’exploitation des informations recueillies ainsi que des moyens de transmissions, s’apparentant ainsi à un « mini CGE » projetable. Ce « mini CGE » fournit sa production aux autorités militaires du théâtre ainsi qu’aux organismes centraux de renseignement en métropole sur lesquels il peut s’appuyer en cas de nécessité.

Pour pleinement prendre en compte les spécificités des missions, de l’organisation et du fonctionnement du régiment, chaque personnel nouvellement affecté, qu’il sorte d’école ou qu’il arrive d’une autre unité, suit une formation d’adaptation.

Conclusion

Chaque type de savoir-faire est regroupé au sein d’une compagnie afin d’avoir un effet de masse. Cette organisation et ce fonctionnement permettent d’assurer le continuum entre le fonctionnement du centre de guerre électronique tout au long de l’année et l’armement des détachements en opérations extérieures ou lors de missions de courte durée. Tout le personnel met en œuvre ses savoir-faire sans rupture, au fil des jours, quelles que soient sa mission et sa localisation géographique, mais toujours sur des objectifs réels en gardant à l’esprit le souci de discrétion et du secret.

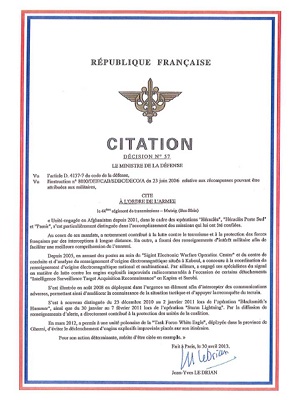

Présents sur tous les théâtres où sont engagées les forces françaises, habitués à travailler dans l’ombre, « les veilleurs de l’imprévu » n’en obtiennent pas moins des résultats significatifs mis en exergue par de nombreuses récompenses individuelles mais également par la reconnaissance collective, de l’efficience du CGE lors de l’opération HARMATTAN et l’attribution d’une citation à l’ordre de l’armée dans le cadre de l’engagement du 44 en Afghanistan de 2001 à 2012, rejoignant ainsi son illustre aïeule.

Résolument tourné vers l’avenir, en phase avec les évolutions technologiques dans le domaine des télécommunications, le 44e Régiment de transmissions peut continuer sereinement sa route, fier de sa devise « Rien ne craint que le silence ».

Résolument tourné vers l’avenir, en phase avec les évolutions technologiques dans le domaine des télécommunications, le 44e Régiment de transmissions peut continuer sereinement sa route, fier de sa devise « Rien ne craint que le silence ».

JM D

(photos : 44° RT)

10 Messages de forum