Association de la guerre électronique de l’armée de terre

Débarquement en Normandie : Les opérations virtuelles du Jour-J

17 mai 2014.

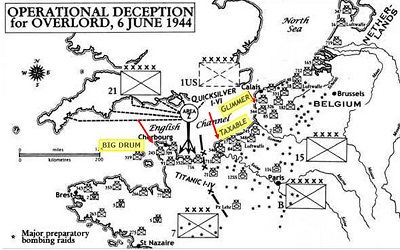

En cette année du soixante-dixième anniversaire du débarquement allié en Normandie, il est apparu opportun de porter à la connaissance du plus grand nombre les opérations virtuelles menées par les Alliés afin de couvrir, au maximum, le véritable débarquement, de l’embouchure de l’Orne au Cotentin.

Pour le Haut Commandement allié, les entreprises de mystification du Haut Commandement allemand s’avéraient vitales afin de conforter ce dernier dans ses propres convictions relatives aux intentions des Alliés.

Ces entreprises débutèrent dès 1942. Mais leur paroxysme fut atteint fin 1943, suite à la conférence de Téhéran qui décida du débarquement, avec le lancement de l’opération Fortitude Sud (Fortitude Nord consistait à crédibiliser un débarquement en Norvège).

Fortitude, était un sous-plan de Bodyguard, plan général visant à dissimuler l’ensemble des projets de débarquements alliés en Europe, y compris en Méditerranée.

Fortitude Sud devait renforcer la conviction des Allemands de voir débarquer les Alliés sur les côtes du Pas-de-Calais et par voie de conséquence d’y maintenir un maximum de troupes, tout en les convaincant que le débarquement en Normandie n’était qu’une opération de diversion.

Pour cela, dans le cadre de l’opération Quicksilver, un des volets de Fortitude Sud, il fut décidé de créer un groupe d’armées américain fantôme : le « First US army group » (FUSAG).

Pour cela, dans le cadre de l’opération Quicksilver, un des volets de Fortitude Sud, il fut décidé de créer un groupe d’armées américain fantôme : le « First US army group » (FUSAG).

Un chef prestigieux en prit la tête : le général PATTON.

Un état-major structuré fut mis sur pied.

Des divisions, des régiments et des bataillons factices furent couchés dans un ordre de bataille, représentés physiquement par des leurres et animés par des simulacres de manœuvres concrétisées par des réseaux radio, le tout concentré dans le sud-est de l’Angleterre.

- char leurre

Des infrastructures portuaires factices furent construites à Douvres ainsi que nombre de bateaux en bois ou en caoutchouc amarrés aux quais du port.

Parallèlement à toutes ces mesures de mystification, les scientifiques s’attelaient pour contrer les moyens de défense des côtes françaises, notamment les radars côtiers. Afin de percer les secrets techniques de ceux-ci, des opérations de commandos furent lancées en vue de récupérer certains composants majeurs.

Cela permit aux scientifiques britanniques de mettre au point des mesures de brouillage des radars, notamment avec des bandes métalliques (appelées « chaff » ou « windows ») larguées par avion.

Les semaines précédant le débarquement, plusieurs raids de bombardiers furent dirigés des régions côtières du Cotentin jusqu’au sud de la Belgique, en accentuant l’effort au nord de la Seine. Les 47 stations radars situées sur la côte normande et la côte d’Opale reçurent la visite des bombardiers alliés. La quasi-totalité fut détruite, mais quelques unes furent volontairement peu touchées en Haute Normandie et dans le Pas-de-Calais.

Toutes ces opérations préliminaires permirent de lancer le Jour-J, simultanément au véritable débarquement, trois opérations virtuelles : deux au nord de la Seine qui visaient à simuler le débarquement du FUSAG et une au large du Cotentin.

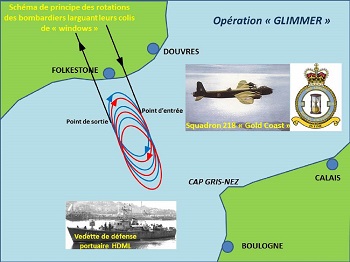

Opération « Glimmer »

L’opération « Glimmer » fut dirigée face au cap Gris-Nez dans le Pas-de-Calais. Elle simulait l’approche d’une flotte d’invasion en combinant des moyens maritimes et aériens.

La partie maritime constituait la Special Task Force « B » et comprenait 12 vedettes de défense portuaire (HDML) qui tractaient des ballons réflecteurs radars et des brouilleurs « Moonshine » (amplificateur d’écho radar faisant croire à de grands navires), et simulaient le trafic radio de la flotte d’invasion. Les bateaux quittèrent leur port le 5 juin en fin de journée.

Avançant lentement dans conditions météorologiques et de mer difficiles, ils rejoignirent leur zone de regroupement avec les éléments aériens et à partir de 02h00 animèrent les faux réseaux radio. Cette « flotte » avança à une vitesse de 4 nœuds (7,5 km par heure) en direction du port de Boulogne. Vers 05h00, elle fit demi-tour à quelques milles nautiques de la côte française. A 13h00, les vedettes avaient rejoint leur port.

La partie aérienne fut confiée à l’escadron 218 « Gold Coast » de la Royal Air Force doté de bombardiers Short Stirling. L’entraînement commença le 20 mai. Celui-ci fut très poussé, car une extrême précision s’imposait dans le vol et les horaires. Début juin, les avions furent équipés de moyens spéciaux pour larguer les bandes métalliques destinées à brouiller les radars allemands.

Deux groupes de 3 avions décollèrent successivement dans la nuit du 5 au 6 juin entre 23h50 et 00h40. Pour le premier groupe, le vol dura près de 3 heures. Chaque appareil effectua, à partir de 01h00, 23 circuits orbitaux allant en s’allongeant et en larguant 1 colis de chaffs toutes les cinq secondes afin d’entretenir « un nuage » de bandes métalliques avançant au rythme de 4 nœuds en direction de la côte française.

Le second groupe prit le relais et chaque avion réalisa 18 circuits avec les mêmes conditions de largage durant près de 2 heures. Lorsque le dernier appareil vira à la suite de sa dernière rotation, il vit des lueurs de tirs d’artillerie en direction du large, vers une flotte virtuelle. Un rapport ultérieur fit également mention de l’envoi de torpilleurs allemands sur la zone du « convoi » maritime.

- Schéma de principe

Opération « Taxable »

L’opération « Taxable » était similaire à « Glimmer ». Seuls les moyens engagés furent différents, car plus nombreux. Elle fut lancée en direction du Cap d’Antifer, au nord du Havre et combinait, elle aussi, des moyens maritimes et aériens.

La Special Task Force « A » comprenait 18 vedettes, pour partie, de défense portuaire (HDML) et quelques vedettes de recherche et de secours. La force a appareillé le 5 juin en fin de journée. Le 6 juin, à 00h37, elle avait rejoint le point de regroupement malgré les conditions météorologiques et de mer difficiles qui avaient occasionné des avaries légères. Entre 02h00 et 04h00, les bateaux ont simulé le trafic radio et radar d’une flotte d’invasion progressant jusqu’à 7 milles de la côte. A partir de ce point, un groupe se détacha et avança jusqu’à 2 milles de la plage afin de donner l’illusion d’un atterrissage d’une force de débarquement. Face à ce simulacre, les Allemands réagirent par des coups de projecteur et des tirs intermittents. A 05h00, la flottille prit le chemin du retour non sans avoir mouillé quelques mines.

La composante aérienne fut assurée par l’escadron 617 « Dam Busters » dont la réputation dans le vol et le bombardement de précision n’était plus à faire après son exploit relatif à la destruction de plusieurs barrages dans la région de la Ruhr en Allemagne (d’où le surnom de l’escadron). L’escadron équipé de bombardiers Lancaster commença son entraînement le 7 mai. Le processus suivi fut identique à celui de l’escadron 218 engagé dans l’opération « Glimmer ». La séquence aérienne dura près de 03h30. Là aussi, le dernier appareil put voir les lueurs des batteries côtières qui tiraient sur des vaisseaux fantômes.

Opération « Big Drum »

La troisième opération, « Big Drum », était purement navale, mais similaire à « Glimmer » et « Taxable » dans ses modes d’action. Elle se déroula face au cap de la Hague. Elle avait pour but de semer le trouble quant à l’importance de la flotte se dirigeant vers les plages de Normandie. Seul 4 vedettes HDML furent engagées. Le simulacre ne suscita aucune réaction des Allemands, contrairement aux deux autres opérations.

Impact

« Glimmer » et « Taxable » déclenchèrent la mise en alerte de toute la XVe armée, soit 150 000 hommes. Elles confortèrent les Allemands dans leur conviction d’un débarquement dans le Pas-de-Calais, rejetant ainsi toute demande de renfort émanant de Rommel en charge de la défense des plages normandes. Elles furent complétées par des bombardements aériens qui visaient les ponts sur la Seine, les principaux axes routiers afin d’empêcher tout renfort de la XVe armée en direction des plages de Normandie.